Artist: David Moore

Title: Graze the Bell

Cat#: ARTPL-249

Format: CD / Digital

※日本独自CD化

※ボーナス・トラック1曲収録

※解説付き

Release Date: 2026.01.30

Price(CD): 2,200 yen + tax

長いアンサンブル活動を経て、再びピアノの“原点”へ帰還

魂を揺さぶる魅惑的なソロ・ピアノ曲集であり、David Mooreの芸術性を最も凝縮した作品

Bing & Ruthのメンバーとして、そして近年はSteve Gunnとのコラボレーションでも知られるDavid Mooreが、“最も純粋な自分自身”として向き合ったピアノ・ソロ作品が完成。

Bing & Ruthはこれまでの数々の作品において、しばしばその形態とサウンドを変化させてきた。最大15名編成まで膨らんだ時期もあれば、最終的にトリオとしての在り方に到達したこともある。最新作『Species』ではムーアのファルフィサ奏法が前面に押し出され、同名のEPではその楽曲を彼自身がソロで再解釈した。この長い「精製」のプロセスの中心には、常にムーアによるピアノへの作曲と理解が存在している。20年にわたるアンサンブルでの活動を経て登場した『Graze the Bell』は、ムーアにとっての“帰還”とも言える作品だ。それは特定の場所や時間への回帰ではなく、それらを超えた、より内側にある光の中心へ帰っていくような瞬間である。

『Graze the Bell』に収録された楽曲のいくつかは、当初Bing & Ruthのアルバムとして構想されていたが、最終的にはソロ作品として再構築されることになった。ムーアはピアノのみを用い、これまで長年培ってきた手法を拡張しようと試みた。「成長し続けたいんです。そして固定化した考え方に挑みたい」と彼は語る。実験精神を積極的に受け入れ、演奏により深い“存在感”を宿すために、彼はピアノとの向き合い方、そして人生そのものを見つめ直した。ムーアの音楽は譜面に基づき、人生からの経験を取り込んでいるが、そのインスピレーションの源はより言語化しがたい領域にある。彼はその“捉えがたい何か”を意識的に育み、トランスのような状態へ自然に入る力を身につけたという。ムーアはその意図をもってピアノの前に座れば、「数秒のうちに完全にそこへ行ける」のだと語る。

本作は、一音目から最後の音まで、ニューヨーク州マウント・ヴァーノンのOktaven Audioで録音された“獣のような”1987年製ハンブルク・スタインウェイモデルDの息を呑むような響きを基盤としている。それは部分的に、時に“沈黙に触れる”ような彼の繊細な奏法に由来する。ムーアの優美なアプローチは音に空間を与え、多くの奏者が見過ごしてしまうようなピアノの色合いを浮かび上がらせる。これらのニュアンスは、グラミー受賞エンジニアBen KaneとアシスタントOwen Mulhollandによる録音・プロダクションによってさらに引き出された。彼らはムーアの実験的姿勢を後押しするように、ピッチ補正ソフトウェアをあえて“誤用”し、ピアノの音域ごとの音色をオーケストレーションする手法を用いた。

「graze the bell(ベルにかすかに触れる)」というフレーズは、数年前に突然ムーアの心に浮かび、詩的な響きを伴って彼の中に留まり続けた。人生はいつか何かに到達する「頂点」に向かう旅だという考えを、彼は長い間信じつつも次第に疑うようになった。いま彼は、“いまここにいること”にこそ確かな実感を見出している。「山頂なんて存在しないし、そこへ続く道もない。ただ、運が良ければ、時折ベルにふれることができるかもしれない――それだけなんです」と彼は綴る。その気づきはピアノ演奏にも取り込まれている。今作では、自身の癖、そして楽器そのものの癖をも受け入れ、微細な音、素朴なジェスチャー、幸運な偶然を大切にしている。

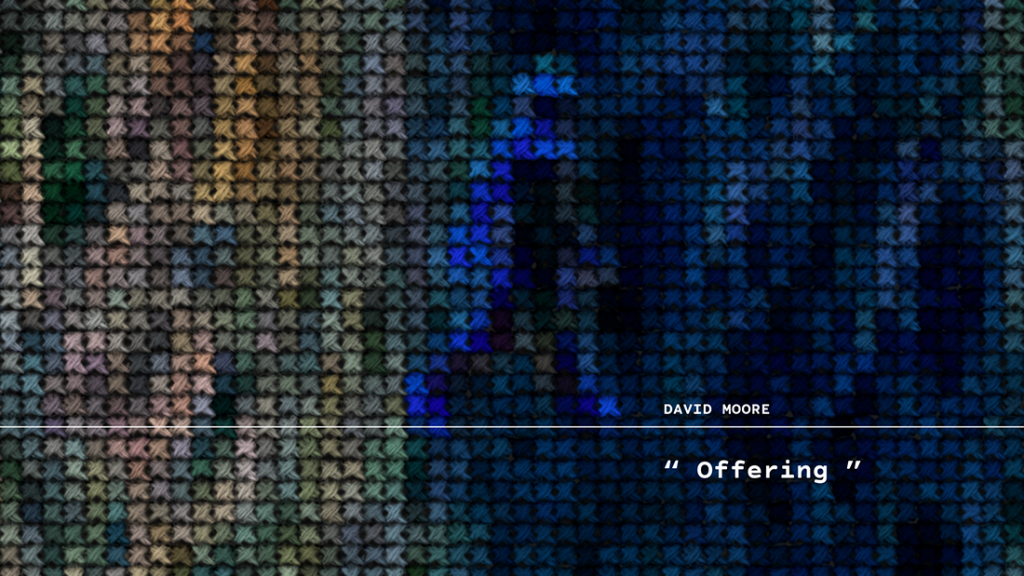

カバーに用いられている刺繍は、ノースカロライナ州の海岸で凧揚げをする妻を描いたものだ。アルバムのミックス作業と並行し約10カ月をかけて一針ずつ縫われており、その期間に起きた個人的な出来事――悲しみと希望の両方――が、その手仕事に織り込まれている。またムーアは双極性障害とも向き合っており、このアルバムの制作と刺繍の作業は、彼にとって瞑想的で癒やしをもたらす営みでもあった。

ムーアのピアノ演奏は、彼自身の経験を示す“隠された地図”のようなものであり、反復するメロディは、音階の空間をめぐりながら彼自身、そして聴き手を導いていく。ムーアの音楽は内に眠る感情を揺り動かし、私たちを共有する中心へと呼び戻す。人間性が日常的に揺さぶられ、損なわれてしまう時代にあって、『Graze the Bell』は私たちが本来の「帰るべき場所」と知っている心の響きを呼び覚ます。

Tracklist:

01. Then a Valley

02. Graze the Bell

03. No Deeper

04. Offering

05. Will We Be There

06. All This Has to Give

07. Rush Creek

08. Being Flowers

09. Pointe Nimbus (Bonus Track)

![JULIANNA BARWICK & MARY LATTIMORE “Tragic Magic” [ARTPL-250] JULIANNA BARWICK & MARY LATTIMORE “Tragic Magic” [ARTPL-250]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2026/01/ARTPL-250-200x200.jpg)

![DAPHNI “Butterfly” [ARTPL-247] DAPHNI “Butterfly” [ARTPL-247]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/11/Daphni-2026-FINAL-3000-200x200.jpg)

![DAVID MOORE “Graze the Bell” [ARTPL-249] DAVID MOORE “Graze the Bell” [ARTPL-249]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/11/RVNGNL132_1500px-200x200.png)

![AREA 3 “View” [ARTPL-245] AREA 3 “View” [ARTPL-245]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/12/ARTPL-245-200x200.jpg)

![FABIANO DO NASCIMENTO “Cavejaz” [ARTPL-248] FABIANO DO NASCIMENTO “Cavejaz” [ARTPL-248]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/11/Cavejaz-Packshot-A-200x200.jpg)